昨日の続きです。では、具体的に、エリアの戦略プランに落とし込んでいきましょう。

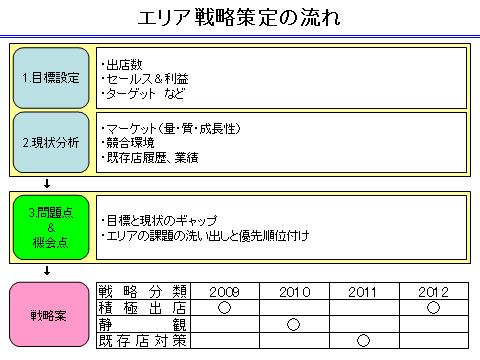

これは、複数のエリアを管理する際に、共通の方法でエリア戦略立案を行うためのシートの例です。

- 目標設定:出店数、セールス&利益、ターゲット など

- 現状分析:マーケット(量・質・成長性)、競合環境、既存店履歴・業績

- 問題点&機会点:目標と現状のギャップ、エリアの課題の洗い出しと優先順位付け

を整理した上で、年度ごとの戦略案(積極出店、静観、既存店対策)を策定します。

いかがでしたか?

以上で、「チェーン店エリア戦略のつくり方」の連載をひとまず終えたいと思います。(連載第1回はこちら)